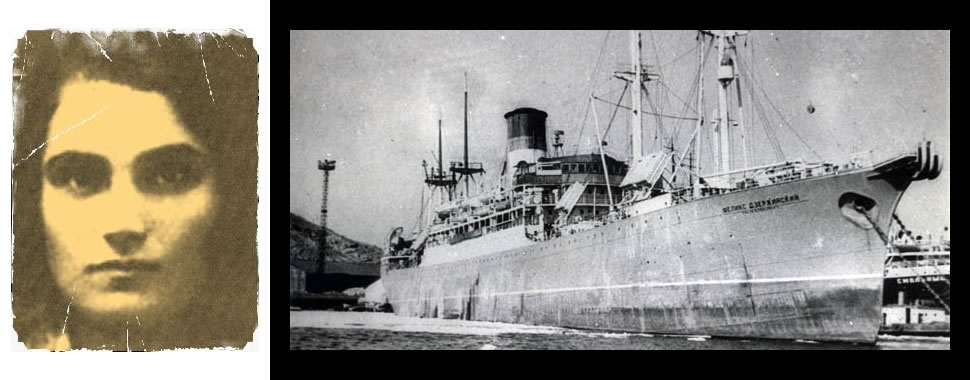

Evgenija Solomonovna Ginzburg fu arrestata nel 1937, quando aveva poco più di trent’anni, e trascorse più di 18 anni – come dice lei stessa – là, cioè in prigioni, punti di smistamento, campi di lavoro correzionale. Come migliaia di altri detenuti, fu deportata anche nella regione di Kolyma, per raggiungere la quale era necessario percorrere in nave (sul vecchio piroscafo Curma) l’ultimo pezzo di tragitto, da Vladivostok al porto di Magadan. La scena seguente va collocata nel 1940 circa (l’autrice non offre indicazioni cronologiche precise). Era un vecchio battello che ne aveva viste di tutti i colori. Le parti di rame – le barre, il bordo delle scalette, il megafono del capitano – erano opache, ossidate.

Il battello era destinato al trasporto dei detenuti e sul suo conto correvano voci orrende di misfatti e di deportati morti durante il trasbordo, e gettati ai pescicani senza neppure essere rinchiusi in sacchi. Trascorsero diverse ore prima che ci prendessero a bordo e noi restammo a dondolare su grosse barche di legno, attaccate al pontile, presso la riva. L’equipaggio del Curma preparava senza fretta l’imbarcazione per il viaggio. Vedevamo marinai impegnati a trascinare pesanti radazze [= scope per lavare il ponte di una nave – n.d.r.] di corda; vedevamo il capitano e l’ufficiale in seconda che disinvolti ci osservavano coi binocoli. [...] Imbarco... Imbarco... Una salita, una discesa, poi ci si arrampica su scalette fragili. Mi pare di riuscire a tenermi in piedi soltanto perché manca lo spazio per cadere.

Ci muoviamo in massa fitta. Io colo come le gocce di quest’onda grigia. Sono malata. Completamente malata. L’alba del giorno in cui lasciammo il lager di transito avevo la febbre alta e mi tormentava una irrefrenabile diarrea da scorbuto. L’ho tenuto nascosto per non essere scartata dalla traduzione [= trasferimento – n.d.r.] e separata dagli amici. E ora, durante l’imbarco sul Curma, perdo di tanto in tanto conoscenza e vivo in un mondo frammentario, non del tutto coerente. Finalmente siamo nella stiva. Un’afa intensa, viscida. Siamo in molte, moltissime. Ci sediamo, ci sdraiamo sul pavimento sporco l’una a ridosso dell’altra. Stiamo sedute a gambe divaricate, perché fra le gambe possa trovar posto un’altra compagna. Ah, il nostro settimo vagone! Quanto era comodo rispetto a questo battello! Là c’erano i tavolacci! [...]

Navighiamo. Pare ormai da tre giorni. I giorni e le notti si sono come fusi. Apro gli occhi e vedo un grappolo di volti umani. Occhi arrossati e guance pallide e sporche. Una puzza aspra. Il rullio non è forte ma le più deboli vomitano. Vomitano sulle vicine e sui mucchi di fagotti sudici. Per la prima volta nel nostro mesto vagabondare, che ormai si rinnova da quasi tre anni, compaiono i pidocchi. Li hanno portati le comuni [= detenute condannate non – come l’autrice - sulla base dell’Art. 58, ma per furto, prostituzione o altri reati privi di connotazione politiche – n.d.r.]. Grossi e bianchi, strisciano tranquilli senza neppur nascondersi nelle cuciture degli indumenti. Quello fu uno dei viaggi fortunati, privi di incidenti, del Curma. Ci andò bene. Non accadde nulla. Né incendi, né tempeste, né sparatorie per tentativi di fuga. La mia amica Julia, che era rimasta al lager di transito due settimane più di me per malattia, prese il mare sullo stesso battello e durante il viaggio scoppiò un incendio. I comuni volevano approfittare del panico e della confusione per fuggire. Li rinchiusero ermeticamente in un angolo della stiva e, poiché si ribellavano, li annaffiarono con getti d’acqua. Poi si dimenticarono di loro. L’incendio fece bollire l’acqua che aveva allagato quell’angolo della stiva. Morirono disperati nell’acqua bollente. A noi non accadde nulla di simile. Nei nostri confronti, furono perfino gentili. Talvolta lasciavano il boccaporto aperto e noi potevamo vedere un quadratino di cielo solennemente immobile sul mare. Navigavamo e quel cielo era sempre sopra di noi. Poi, quando il numero di ammalati di diarrea divenne molto alto, ci concessero perfino di uscire per la scaletta e raggiungere la latrina del ponte inferiore. Una volta caddi da quella scaletta e persi i sensi. [...]

Mi raccolse ancora una volta Krivitzkij che, svegliatosi, aveva notato la mia assenza. Ma questo lo seppi soltanto più tardi, perché ripresi i sensi solo due giorni dopo mentre la gente del Curma strillava con voce gioiosa avendo scorto dietro una catena di monti il profilo dell’ormai prossima baia di Nagaevo. [...] In cielo baluginavano sfumature violacee. Si approssimava la mia prima aurora alla Kolyma. Improvvisamente provai uno strano senso di leggerezza e di rassegnazione. Sí, è una terra straniera e crudele. Né mia madre né i miei figli troveranno mai la strada che conduce alla mia tomba. Ma è una terra. L’ho raggiunta e ora non ho più da temere le acque dell’Oceano Pacifico popolate da pescecani.

(E.S. Ginzburg, Viaggio nella vertigine, Milano, Mondadori, 1979, pp. 493-504. Traduzione di A. Betti)